炮灰部队在二战风云中的核心价值在于以最低成本消耗敌方火力,为主力部队创造输出空间。这类兵种通常包括装甲车、轻型坦克和骑兵等造价低廉的单位,其战术意义远超基础属性。战场指挥时需明确区分炮灰与主力部队的行动逻辑,炮灰应在第二回合待命而非盲目冲锋,避免过早溃败导致主力暴露。合理控制炮灰数量与进场节奏是维持战线稳定的关键,通常需要保持炮灰数量占总兵力30%-40%以实现持续牵制。

后勤保障决定了炮灰战术的可持续性。全粮食资源区的建设是基础,每小时60万粮草产量才能支撑百万级炮灰部队的日常消耗。十级草原采集点配合高后勤军官(建议后勤值230以上)每日可提供数千万粮食补给,这是维持长期作战的根本。非自动养兵模式下需建立专用分城集中存放粮草,资源上限突破6000万的设计能保证部队24小时无需补给的自主运行,这种设计大幅降低了操作负担。

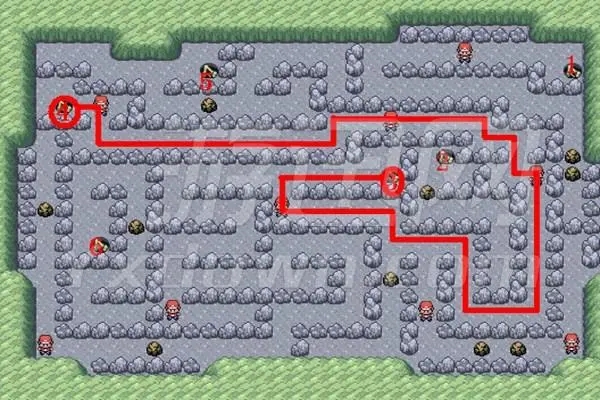

战场距离计算直接影响炮灰部队的战术效能。当交战距离超过6950单位时,火箭部队需要两回合才能进入射程,炮灰应在第二回合前进卡位,为主力火箭争取先手优势。侦察机的视野控制同样重要,缺乏视野的炮灰冲锋会导致阵型脱节。建议配置2000架以上侦察机形成持续监控网络,这对预判敌方突击炮和歼击机的动向具有决定性作用。

选择拥有防御加成技能的军官如铜墙铁壁组合,可将炮灰部队的基础防御提升10%并增加45%防御系数。这类军官虽三维属性偏低,但通过每月100点的属性成长机制,在中期能显著提升炮灰生存能力。需注意军官技能战术防御等级对炮灰减伤效果的指数级提升,这是抵挡敌方火箭和轰炸机AOE伤害的核心保障。

陆军炮灰主要用于吸引反坦克炮和榴弹炮火力,而海军炮灰舰船则侧重消耗敌方航母舰载机。空军的侦察机本质上也是功能性炮灰,其移速和攻速属性优先级远超生存能力。不同战场环境下需要动态调整炮灰比例,例如森林地形中步兵炮灰的伤害加成可达300%,可适当减少装甲部队占比。

将60%的钢铁产量用于装甲车等廉价单位,配合每日7800战列舰的标准化产出,可实现炮灰部队的持续更替。切记避免过度追求单一兵种质量,数量优势才是炮灰战术的本质。当部队总规模突破百万时,即使30%战损率也能通过资源采集体系快速补充,这种循环机制正是炮灰战略的终极形态。